La comedia de la CREG en seis actos

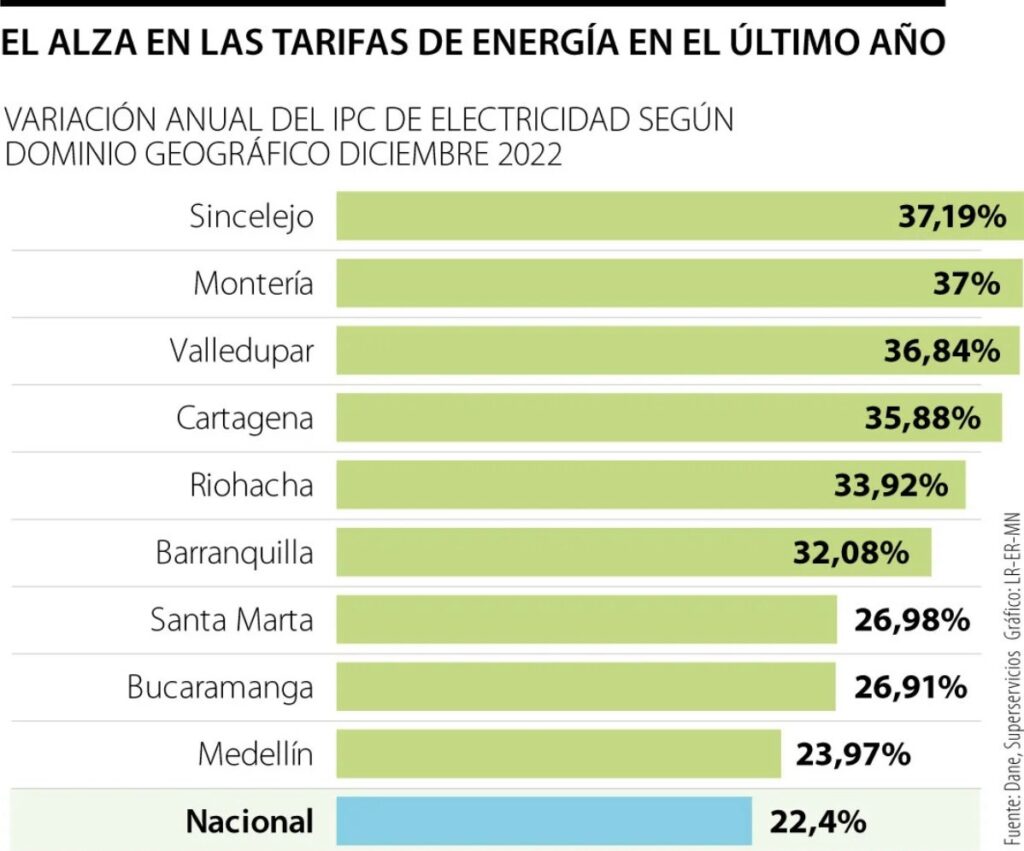

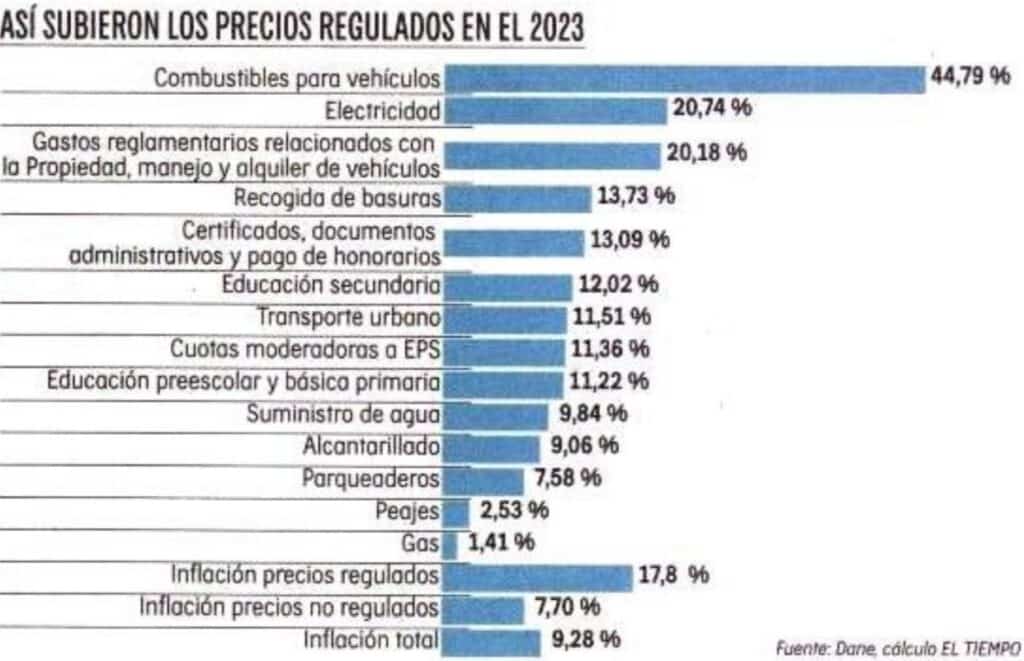

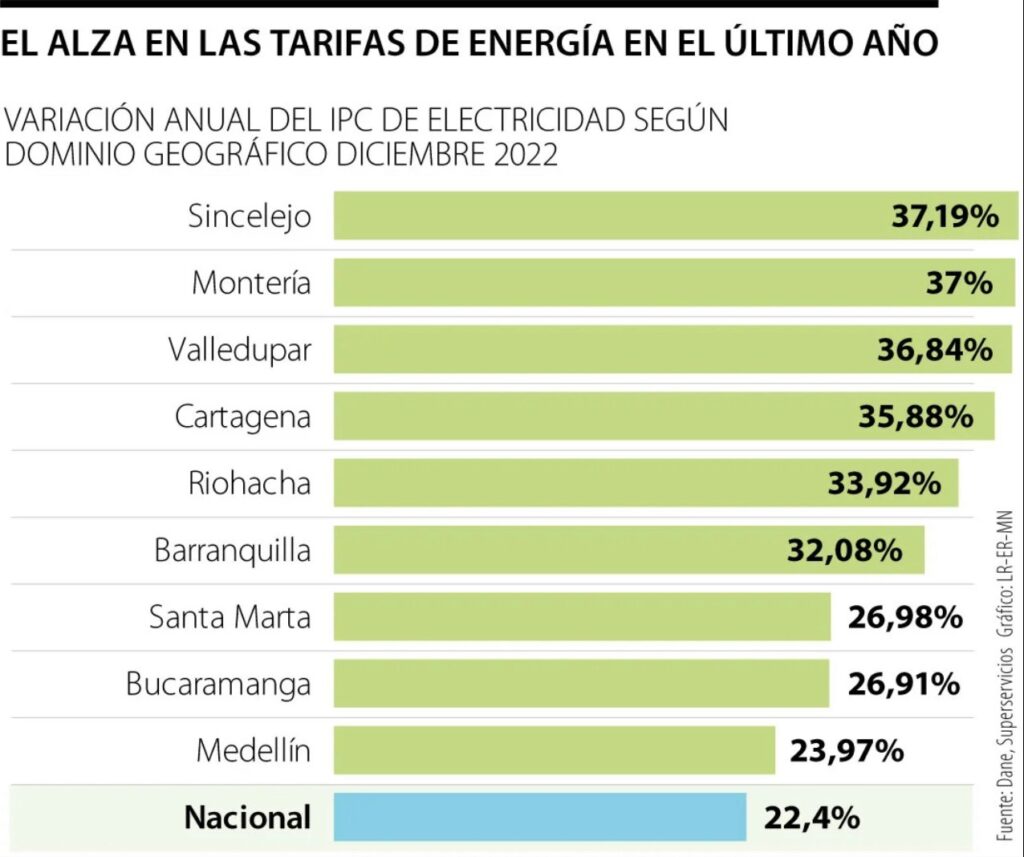

Desde el comienzo de la actual administración la Comisión de regulación de energía y gas (CREG) ha estado en la mira y la ojeriza del Gobierno, atribuyéndole la responsabilidad del alza desmedida de los precios y las tarifas de energía que se ha venido dando sobre todo en los últimos dos años, superando el 20% anual, más del doble de la tasa de inflación. El cuestionamiento a la CREG se extiende la estructura del Sistema energético, que se sustenta en las leyes 142 y 143 de 1994 de servicios públicos y eléctrica, respectivamente. Por ello el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho le dio la bienvenida a “las propuestas, al debate para mejorar el modelo, para superar el neoliberalismo y para garantizar la seguridad energética del país”.

Desde el comienzo de la actual administración la Comisión de regulación de energía y gas (CREG) ha estado en la mira y la ojeriza del Gobierno, atribuyéndole la responsabilidad del alza desmedida de los precios y las tarifas de energía que se ha venido dando sobre todo en los últimos dos años, superando el 20% anual, más del doble de la tasa de inflación. El cuestionamiento a la CREG se extiende la estructura del Sistema energético, que se sustenta en las leyes 142 y 143 de 1994 de servicios públicos y eléctrica, respectivamente. Por ello el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho le dio la bienvenida a “las propuestas, al debate para mejorar el modelo, para superar el neoliberalismo y para garantizar la seguridad energética del país”2.

En este contexto, en lo que va corrido del cuatrienio del presidente Gustavo Petro los tropiezos y desvaríos de la CREG, que es considerada el eje del Sistema y de la institucionalidad del sector, más parece una comedia, que ha puesto en entredicho su funcionamiento, dando señales que afectan la confianza y generan incertidumbre, exponiendo al sector energético a un grave predicamento. Veamos:

Primer acto: finalizando el año 2022, ante la creciente inconformidad y la protesta por parte de los usuarios debida a la espiral alcista de las taifas de energía, el presidente Petro, en la clausura del XXIV Congreso de ANDESCO anunció y ordenó al ministro de Minas y Energía “asumir funciones de la CREG para intervenir el mercado de energía eléctrica”.

En efecto, el 16 de febrero de 2023 se expidió el Decreto 227, mediante el cual el Presidente Petro, apelando al artículo 68 de la Ley 142, para según el “reasumír” las funciones “delegadas” en la CREG. No obstante, a poco andar el Consejo de Estado suspendió dicho Decreto al considerar que “la función de regulación del régimen tarifario de los servicios públicos le fueron atribuidas por el legislador directamente a la CREG”. No podía, entonces, el Presidente “reasumir” funciones que no habían sido “delegadas”.

Segundo acto: el mismo Consejo de Estado que dejó sin efecto el desafuero del Decreto 227, concomitantemente, anuló la designación por parte del expresidente Iván Duque de 4 de los 6 expertos comisionados. Así las cosas, la

CREG le quedó servida en bandeja de plata para que el Presidente procediera a nombrar sus reemplazos, ya no requería “reasumir” sus funciones puesto que además de los expertos comisionados tienen asiento permanente y por derecho propio en la misma los ministros de Hacienda y Minas y Energía, amén del Director del DNP. Empero, en lugar de nombrarlos en propiedad lo hace pero en calidad de encargados, designando para el efecto funcionarios del Despacho del Ministerio de Minas, tornando nugatorio el cumplimiento de lo dispuesto en el 44 de la Ley 2099 de 2021, que establece que dichos comisionados tienen, además de dedicación exclusiva, período fijo de 4 años y convirtiendo a la CREG en un mero apéndice del mismo.

Tercer acto: Como el encargo no puede prolongarse por más de tres meses prorrogables por otros tres meses, concluidos los cuales se generaba la vacancia en el ejercicio del cargo, ello abocó a la CREG a una situación de interinidad a todas luces inconveniente. Tal situación condujo a que el pasado 5 de octubre la CREG no contara con el quorum suficiente para tomar decisiones, a tal punto que su director ejecutivo José Fernando Prada manifestó que estábamos en presencia de “un apagón regulatorio, porque no tenemos capacidad de tomar ninguna decisión”. La situación y el funcionamiento de la CREG, entonces, se tornaron críticos, tanto más en cuanto que él se vio precisado a renunciar por vencimiento de su período y la CREG, entonces, quedó al garete, acéfala, a partir de su retiro el 6 de noviembre.

Cuarto acto: A todas esas la Procuradora General Margarita Cabello, mediante Oficio 678 del 10 de octubre, le había hecho el requerimiento al Ministro de Minas Andrés Carreño para que procediera a la mayor brevedad a proveer las vacantes, nombrando en propiedad a los 6 expertos. Pese a ello y de manera contumaz, ante la virtual parálisis de la CREG por sustracción de materia y en respuesta al clamor de los gremios y los agentes del sector se procedió por parte del Gobierno a proveer 4 de las 6 plazas de expertos comisionados, pero sólo uno de ellos fue nombrado en propiedad, el resto en calidad de encargo.

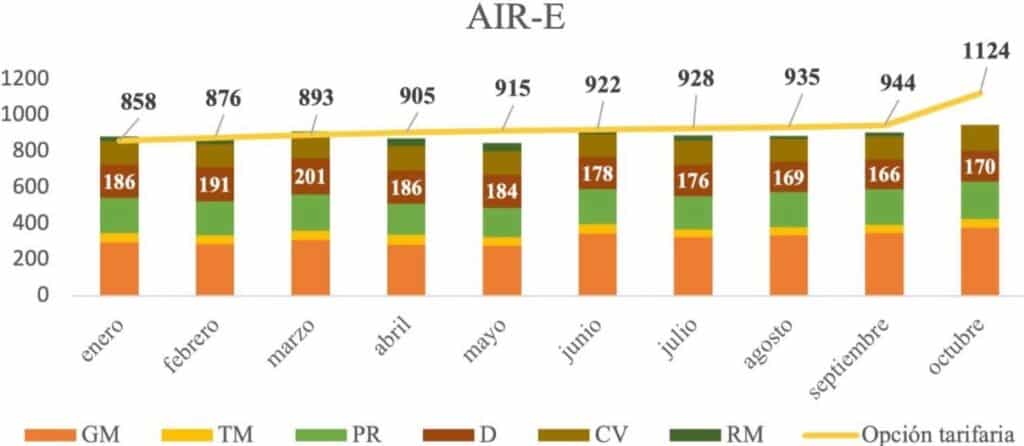

Quinto acto: después de anunciar y amagar reiteradamente con la intervención del mercado mayorista de la energía, finalmente el 18 de diciembre del año anterior, el Ministerio de Minas y Energía expidió, a través de la CREG, para comentarios, la Resolución 701 028, mediante la cual se estableció como precio tope de la energía en Bolsa $532 el KWH. Ello, so pretexto de impedir el ejercicio del abuso de posición dominante en el mercado de energía en donde prima un oligopolio de generadores.

No se entiende por qué el Gobierno anda con rodeos, porque para prevenirlo está la Superintendencia de servicios públicos y para sancionarlo si llega a darse está la Superintendencia de industria. Desde luego que la CREG debe regular el mercado para evitar distorsiones en la formación de precios de la energía en Bolsa, basado en el esquema marginalista, que afectan al usuario final, dado que el despacho por méritos da lugar a ello, en virtud de que los generadores hídricos en no pocas ocasiones terminan vendiendo su energía equiparando su precio con el de las térmicas sin incurrir en los mayores costos de estas, derivando de dicha operación pingües e injustificadas utilidades. Convendría abrir este debate, así como la conveniencia de optar por otro esquema basado en los costos marginales, reconociendo una tasa de retorno acotada, razonable, al generador.

Sexto acto: Finalmente, el Tribunal administrativo de Cundinamarca le puso coto a la situación anómala de la CREG el 25 de enero y en respuesta a una demanda incoada contra el Departamento administrativo de la Presidencia, de manera perentoria ordenó que “dentro de los de treinta (30) días siguientes a la notificación de la Sentencia, si aún no se ha hecho, se realicen las acciones y gestiones necesarias para integrar la Comisión de Regulación de Energía y Gas

– CREG con seis (6) expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva, nombrados por el presidente de la República para períodos de cuatro (4) años”. Así de claro.

Por fortuna, el sistema de pesos y contrapesos del Estado social de derecho que rige en Colombia funciona y desmanes o entuertos como el que nos ocupa, cometidos por el ejecutivo, puedan frenarse y de esta manera se defiende la institucionalidad, evitando males mayores como lo es la pérdida de la confianza por parte de los agentes de la cadena.

Termina la función y cae el telón!

Riohacha, febrero 2 de 2024