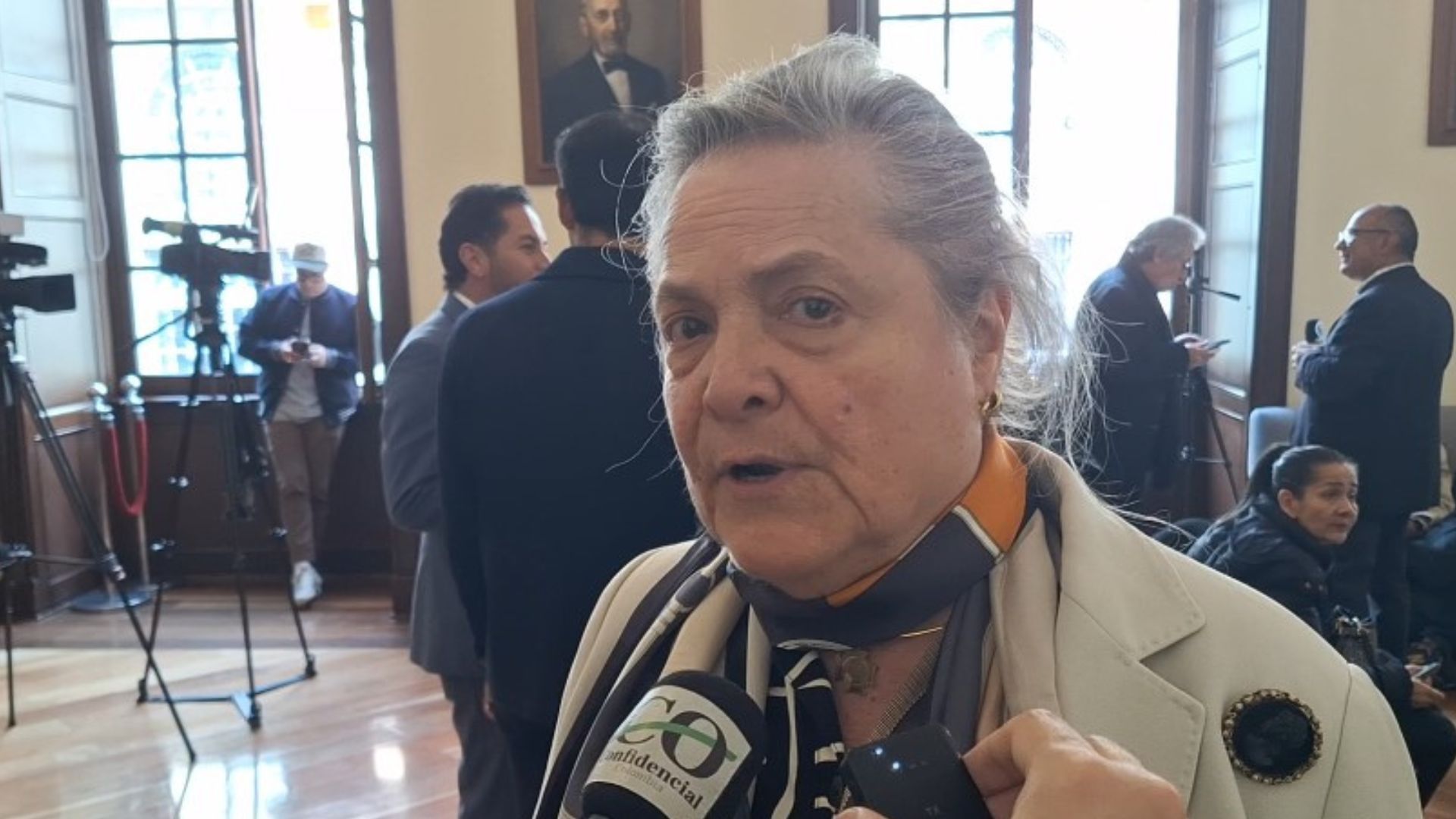

Clara López y el aval de esperanza democrática

La decisión de Clara López Obregón de lanzarse como candidata presidencial no es un hecho menor dentro del panorama político colombiano. En un tiempo marcado por la fragmentación, los personalismos y la ansiedad electoral, su candidatura reintroduce un elemento que la democracia necesita con urgencia, la política entendida como proyecto nacional, no solo como disputa de maquinarias ni como espectáculo mediático.

Clara llega con un recorrido largo y coherente, con una experiencia poco común en Colombia, haber transitado con rigor el campo de lo público, lo institucional, lo partidario y lo programático, manteniendo una identidad política reconocible y transparente. Su candidatura recuerda que la transformación social se construye con capacidad de gobierno, conocimiento del Estado y vocación de construcción colectiva.

Su trayectoria está ligada a momentos decisivos del progresismo colombiano. Ha sido dirigente política, congresista, ministra, alcaldesa encargada de Bogotá, candidata presidencial y lideresa partidaria. Pero más allá del listado de cargos, lo que importa es el peso de una experiencia acumulada en la administración pública y en el debate democrático, algo que hoy escasea en un escenario donde abundan candidaturas sostenidas en marketing, consignas fáciles, falsas noticias y escasa comprensión estructural del país.

Clara López representa una tradición política que Colombia necesita recuperar, la de la izquierda democrática y la socialdemocracia, forjada en organización, disciplina y compromiso militante. Desde su trayectoria, Clara insiste en que las reformas deben convertirse en transformaciones reales y en un acuerdo nacional, con respaldo institucional, sostenibilidad fiscal y visión estratégica. Esta mirada resulta indispensable para superar la polarización cuando sectores de poder impulsan un retorno a modelos excluyentes que reducen el Estado, privatizan lo público y convierten los derechos en mercancías.

Su paso por la Alcaldía de Bogotá dejó además una lección valiosa. La política progresista puede gobernar con seriedad, sostener una agenda social y defender lo público incluso en medio de crisis institucionales. Clara ha defendido un principio central que cobra plena vigencia en el país actual. El Estado no debe ser un botín ni un actor subordinado al gran capital. Debe ser garante de justicia social, motor de derechos y herramienta para reducir desigualdades históricas.

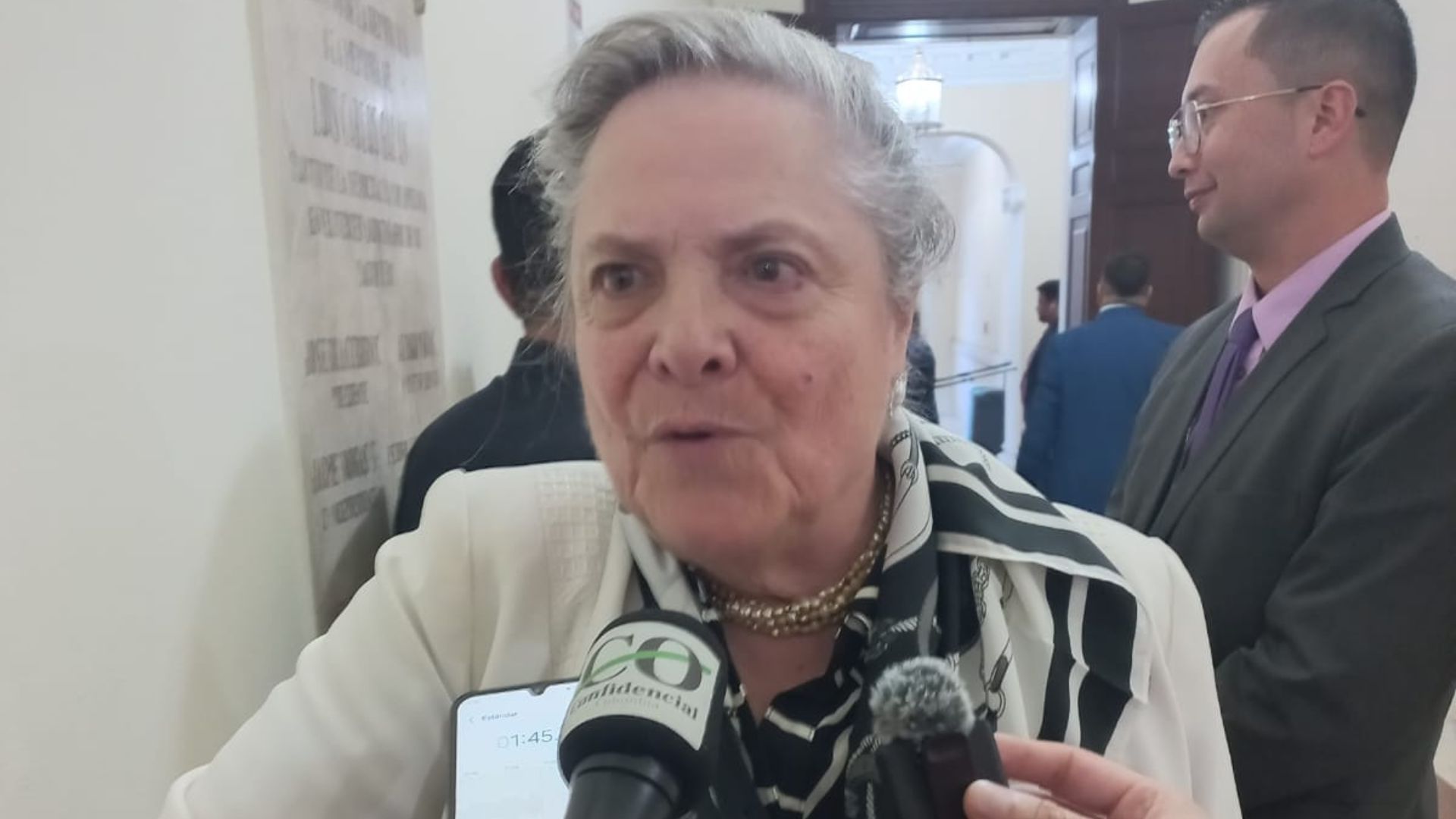

En este marco cobra especial importancia que el Partido Esperanza Democrática-ED le haya otorgado el aval. Un gesto político con memoria y con propósito. Al respaldar esta candidatura, ED reivindica una convicción fundamental. La paz es un proyecto político que exige reformas, participación ciudadana, acuerdos sociales amplios, presencia integral del Estado y respeto por la vida. En esa perspectiva, el aval representa una señal de madurez y responsabilidad histórica, en tiempos donde el país está expuesto a la manipulación del miedo, al crecimiento del odio político y al riesgo de retrocesos autoritarios.

La candidatura de Clara López también jugará un papel determinante en la tarea que Colombia necesita con urgencia, la construcción de un Frente Amplio, con identidad definida de izquierda democrática, progresista, liberal y socialdemócrata, capaz de articular diversidades sin diluirse en ambigüedades. Los últimos años han demostrado que el progresismo no puede depender únicamente del impulso carismático de un liderazgo o del favor momentáneo de una coyuntura. Necesita estructura, método, formación política, debate programático, arraigo territorial y capacidad de sumar sin perder dirección.

Su presencia en la contienda envía un mensaje directo hacia el interior del campo democrático. Hay que construir la unidad con criterios, con programa y con visión estratégica. Frente a la amenaza real de un retorno radicalizado de las derechas, con rasgos autoritarios y alianzas abiertas con intereses corporativos, la unidad no puede reducirse a un acuerdo electoral. Debe ser ética, social y programática, y la figura de Clara, con su trayectoria, puede ayudar a que esa unidad tenga contenido, coherencia y proyección histórica.

También es significativo que una mujer con tal experiencia y solvencia política dispute nuevamente la Presidencia. En un país atravesado por el machismo estructural en la cultura pública, su candidatura amplía el horizonte democrático y fortalece la representación. No se trata de una candidatura simbólica. Se trata de una dirigenta con formación, capacidad administrativa y visión del Estado, en un escenario donde la política colombiana aún arrastra la idea de que el poder máximo debe estar reservado para liderazgos masculinos.

La candidatura de Clara López debe asumirse como una oportunidad para fortalecer el camino de las reformas democráticas y para consolidar un Frente Amplio. Por eso, más que observar esta campaña como un episodio electoral, el país democrático debe acompañarla con decisión, respaldar su liderazgo e insistir en sus propuestas, convirtiéndolas en conversación pública, en acción organizada y en mandato ciudadano.