Por: Hugo Acero Velásquez

Para evaluar los resultados, en materia de seguridad, de los actuales alcaldes y alcaldesas de las principales ciudades, es necesario tomar como línea base el año 2019 y no solo los resultados de este ultimo año.

Este artículo solo pretende mostrar las cifras de delitos de mayor impacto registradas en el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional –SIEDCO– de los últimos cuatro años, para que autoridades locales, los políticos que aspiran a gobernar las alcaldías y analistas puedan sacar sus conclusiones y has definan acciones para mejorar la seguridad y la convivencia de los ciudadanos hacia el futuro.

Para comparar los resultados de seguridad de doce ciudades importantes del país (Bogotá, Cali, Medellín Barranquilla, Cartagena, Manizales, Cúcuta, Pereira, Ibagué, Villavicencio, Bucaramanga y Pasto) se tomaron las denuncias registradas en el SIEDCO de diez delitos de mayor impacto entre 2019 y 2022 y se organizan por ciudad y entre ciudades, de manera general, de acuerdo al número de delitos que han aumentado o disminuido. En este caso las cifras no se presentan dándole mayor peso al delito de más sanción penal, como es el caso de los homicidios, que será objeto de otro análisis.

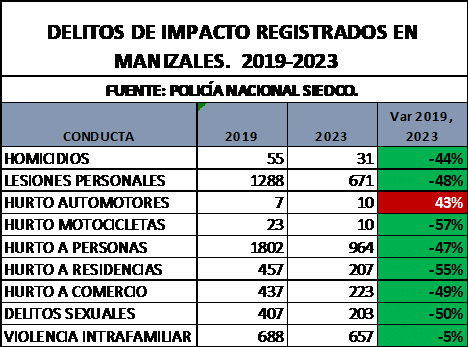

De acuerdo con las cifras del SIEDCO, dentro de las doce ciudades, se destaca, primero, la ciudad de Manizales como la más segura. De 10 delitos registrados, solo el hurto de automotores aumentó de manera leve, pasó de 7 casos registrados en 2019 a 9 en 2022, como se puede ver en el siguiente cuadro:

cuadro No 1 by Confidencial Colombia on Scribd

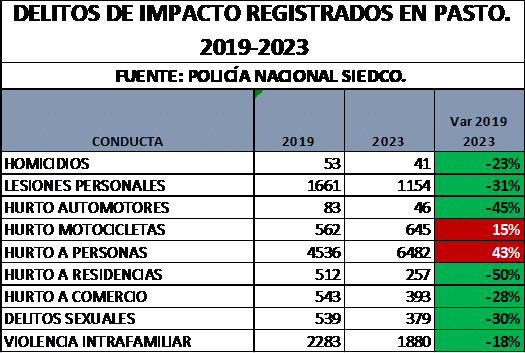

Segundo, le sigue la ciudad de Pasto donde el único delito que ha aumentado es el hurto a personas en un 15%, pasó de 4.335 casos en 2019 a 5.221 en 2022 (ver siguiente cuadro):

cuadro no 2 by Confidencial Colombia on Scribd

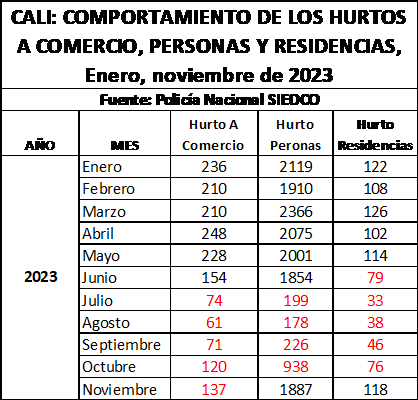

Tercero, Cali, tiene los mismos resultados de Pasto, aumentó el hurto a personas en un 17%, pasó de 20.608 casos en 2019 a 24.009 en 2022, como se puede ver en el siguiente cuadro:

cuadro no 3 by Confidencial Colombia on Scribd

En cuarto lugar, está Cúcuta, donde han aumentado dos delitos, los homicidios (21%), que pasaron de 200 casos registrados en 2019 a 241 en 2022 y el hurto de automotores (10%), que pasó de 78 casos en 2019 a 86 en 2022, como se puede ver en el siguiente cuadro:

cuadro no 4 by Confidencial Colombia on Scribd

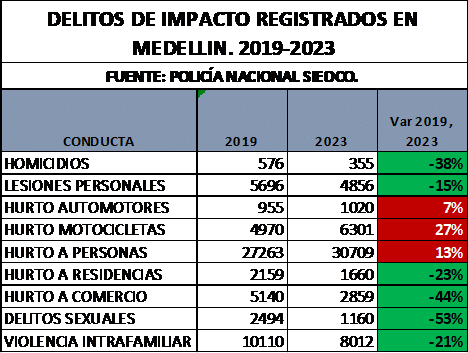

Quinto, la ciudad de Medellín registra el aumento de tres delitos: el hurto a automotores (5%), pasó de 955 carros hurtados en 2019 a 1.004 en 2022; el hurto a motocicletas aumento en 17%, de 4.969 casos en 2019 registrados a 5834 en 2022 y el hurto a personas que ha aumentado en 4%, de 27.264 en 2019 a 28.326 en 2022, como se puede ver en el siguiente cuadro:

cuadro no 5 by Confidencial Colombia on Scribd

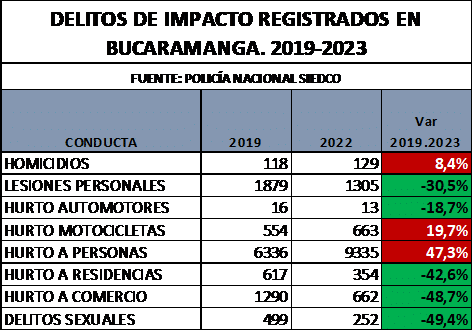

Sexto, Bucaramanga registra tres delitos que han aumentado, los hurtos de automotores 31%, motocicletas 8% y a personas en un 20%, este delito pasó de 6.336 casos registrados en 2019 a 7.589 en 2022, como se puede ver en el siguiente cuadro:

cuadro no 6 by Confidencial Colombia on Scribd

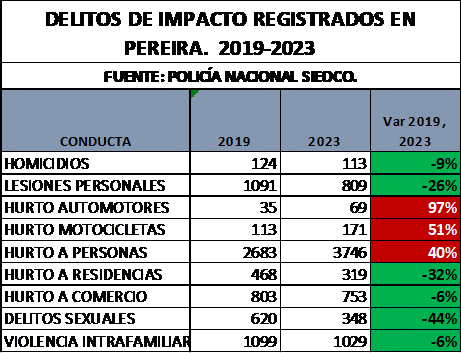

En séptimo lugar aparece Pereira con cuatro delitos que han aumentado: los hurtos de automotores (97%), motocicletas 64%, a personas 36% y la violencia intrafamiliar aumento en 7%, como se puede ver en el siguiente cuadro:

cuadro no 7 by Confidencial Colombia on Scribd

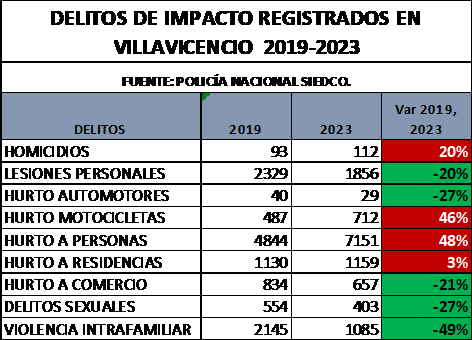

En octavo lugar se ubica Villavicencio con cuatro delitos que hasta ahora han aumentado, las lesiones personales en un 12%, los hurtos a motocicletas en un 18%, a personas en 19% y la violencia intrafamiliar en un 7%, como se puede ver en el siguiente cuadro:

cuadro no 8 by Confidencial Colombia on Scribd

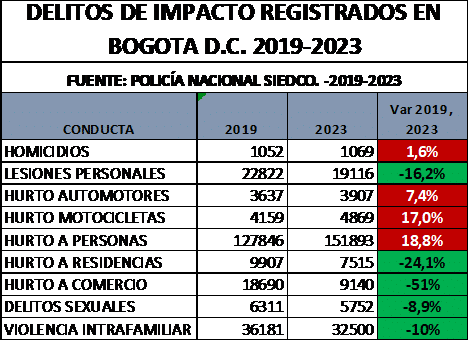

Sigue Bogotá en el noveno lugar, con la mitad de los delitos que aumentaron, la extorsión en un 38%, los hurtos a motocicletas y personas en 10% y 7% respectivamente, los delitos sexuales en un 19% y la violencia intrafamiliar en un 25%, como se puede ver en el siguiente cuadro:

cuadro no 9 by Confidencial Colombia on Scribd

En el décimo lugar se ubica Ibagué con seis delitos en aumento, los homicidios en un 7%, la extorsión 54%, los hurtos de automotores, motocicletas y a personas 34%, 96% y 29%, respectivamente y finalmente la violencia intrafamiliar que ha aumentado en un 7%, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Cuadro No 10 by Confidencial Colombia on Scribd

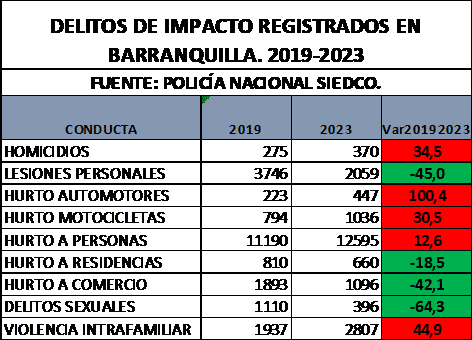

Barranquilla con seis delitos que han aumentado, se ubica en el puesto once. Aumentaron los homicidios 21%, la extorsión 200%, los hurtos de automotores 108%, 26%, a personas 34% y aumentó la violencia intrafamiliar en un 40%, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Cuadro No 11 by Confidencial Colombia on Scribd

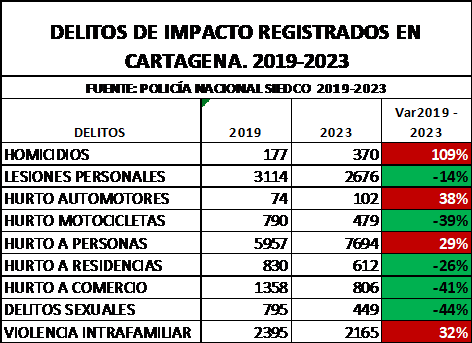

Finalmente, en el puesto doce está Cartagena con seis delitos que han aumentado, el homicidio en un 96%, la extorsión un 157%, las lesiones personales en 55%, el hurto a personas 12% y la violencia intrafamiliar en 27%, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Cuadro No 12 by Confidencial Colombia on Scribd

¿Qué sigue?

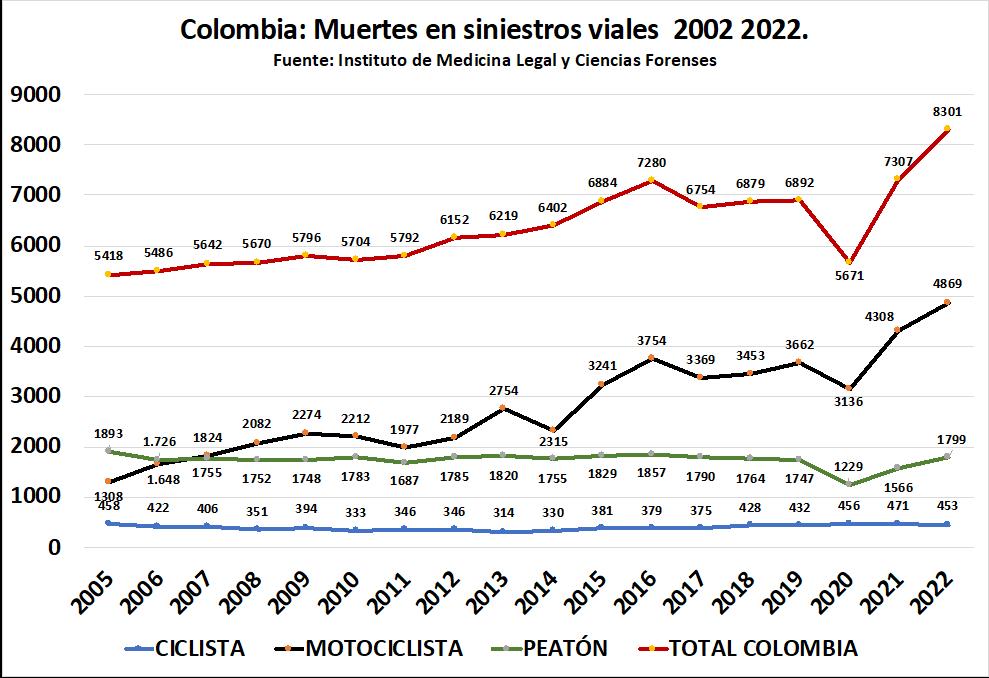

Hay que esperar los resultados consolidados de 2023, para evaluar la gestión completa de los alcaldes y alcaldesas de estas ciudades, periodos de gobierno durante los cuales se han presentado una serie de hechos que han hecho más compleja la situación:

• Primero, el crecimiento y consolidación de estructuras criminales cada vez más organizadas y violentas. Hoy no se está ante un delito de oportunidad, sino ante verdaderas empresas criminales que explotan las distintas rentas del narcotráfico, microtráfico, extorsión, trata de personas, comercio ilegal de armas, contrabando como forma de pago del narcotráfico, los hurtos de carros, motos, celulares, joyas, distintas modalidades de ciberdelito y los famosos y violentos préstamos gota a gota.

Aquí se requiere, más que el aumento de policías en la calle, que va a ser muy difícil incrementarlos porque la Nación no asignó recursos para esto, aumentar y fortalecer los equipos de inteligencia e investigación criminal. Más policías y fiscales especializados para atacar, no solo las estructuras y personal de los grupos criminales existentes, sino sus finanzas, sus rentas criminales, que es lo que más les duele.

• Segundo, las protestas sociales que comenzaron en 2019 con el paro nacional de estudiantes y se sostuvieron durante los siguientes dos años. Protestas legítimas que en algunos momentos se tornaron violentas y que comprometieron a casi todo el personal de la Policía, presentándose casos de exceso de fuerza y violación de los DD HH. Este tipo de protestas disminuyeron con la llegada del nuevo gobierno de Gustavo Petro.

• Tercero, la atención a la pandemia del COVID que comenzó en marzo de 2020 y que se extendió hasta bien entrado el 2021. Aquí la Policía tuvo una de las tareas más difíciles y poco reconocidas, el control de los ciudadanos en los aislamientos y de las medidas sanitarias impuestas, situación que no en pocas oportunidades creó tensión y desavenencias con distintas poblaciones. Tanto la atención de las protestas, como las medidas control durante la pandemia, terminaron afectando la confianza de los ciudadanos en la Policía y por tanto la seguridad de los ciudadanos.

• Cuarto, sin desconocer el trabajo coordinado de la nación y los entes territoriales en la atención de la pandemia, en materia de seguridad y orden público la relación no ha sido la mejor. Discusiones públicas, en algunos casos irrespetuosas, minaron la coordinación y trabajo en equipo que debería darse para mejorar la seguridad de los ciudadanos y el control de los territorios. Inclusive, con el nuevo gobierno nacional, esa coordinación nación territorio no se ha podido lograr, como lo han manifestado públicamente los alcaldes y gobernadores.