El pobre no es pobre porque quiera ser pobre: desmontando el mito de la meritocracia

La derecha en Colombia ha usado argumentos para sus campañas políticas frases como “el pobre es pobre porque quiere”. En la búsqueda de una explicación bien estudiada de por qué este intento de justificación de la desigualdad es un conjunto de varias falacias, encontré el marco teórico del sociólogo francés Pierre Bourdieu, que conduce a la comprensión necesaria de las causas reales del éxito o fracaso de las personas.

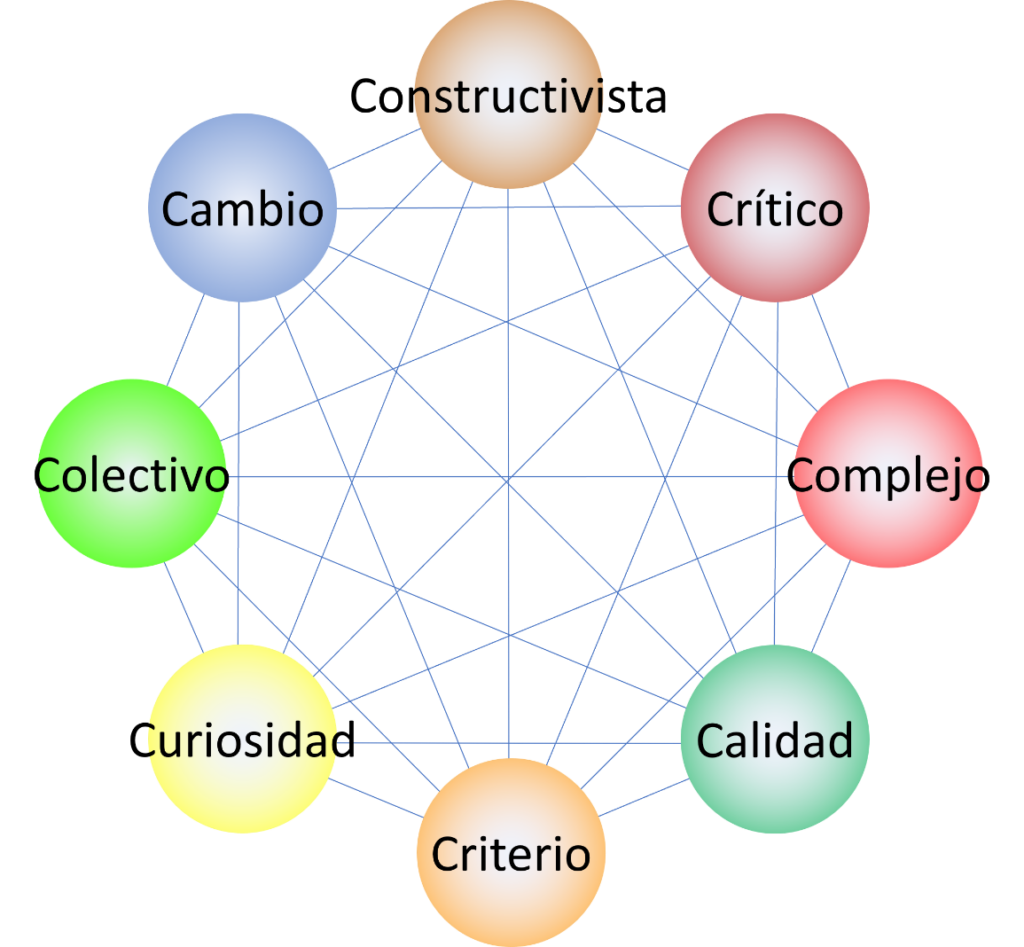

Para Bourdieu, el llamado “mérito individual”, basado en el esfuerzo, talento, y emprendedurismo individual no explica por sí solo la riqueza o la pobreza que alcanza una persona en la vida: lo que realmente determina las posibilidades es la distribución desigual de diferentes formas de capital al nacer. Para ello utiliza un marco de análisis con cuatro tipos de capital, económico, cultural, social y simbólico, que explican los mecanismos que llevan a que una persona pueda ser exitosa o fracasada en la vida (en este enlace un buen resumen conceptual).

El Capital económico lo constituyen dinero, propiedades, inversiones, recursos materiales que permiten invertir, asumir riesgos, acceder a crédito, a ser arrojado. El Capital cultural, que no se limita a la escolarización, sino incluye conocimientos, formas de hablar, códigos culturales, familiaridad con instituciones, “ser parte” de espacios dominantes aprendido desde la niñez en la familia: disposiciones y hábitos, bienes culturales como libros, obras de arte, títulos, certificaciones, etcétera. El importantísimo Capital social, constituido por las redes de contactos, relaciones, pertenencia a círculos influyentes, amistades, vínculos intergeneracionales, que son recursos relacionales que permiten acceder a oportunidades que no están al alcance de todos. Y el Capital simbólico del cual hacen parte el prestigio familiar, el reconocimiento social, la legitimidad que otorga un origen social, unas credenciales, una posición, que hace la diferencia para que la palabra tenga peso desde antes de hablar.

Estos capitales son convertibles unos en otros, lo que da la posibilidad de multiplicarlos; Bourdieu llama a esto la estrategia de reproducción social. Por ejemplo, la riqueza (capital económico) puede permitir una educación privada, viajes, experiencias, que generan capital cultural; ese capital cultural puede abrir redes sociales (capital social), y todas juntas culminan en prestigio, legitimidad, autoridad: capital simbólico.

Este mecanismo funciona gracias al concepto de lo que Bourdieullama habitus: un conjunto duradero de modos de actuar y de comportamiento, de percepciones, de sentir, de aspirar, que cada individuo adquiere desde la infancia según la posición social en la que nació. El habitus no es consciente: es una “segunda naturaleza”, dice. Define lo que nos parece posible, normal, natural. Así, un joven de clase alta hereda no solo dinero, sino un “habitus empresarial”: familiaridad con códigos de poder, comodidad en espacios de decisión, confianza para tomar riesgos, saber traducir proyectos en balances, lenguaje de negocios, disposiciones que no se aprenden en un curso o leyendo un libro de autoayuda, sino en socialización y repetición desde la infancia. Por el contrario, una persona de clase trabajadora suele incorporar un habitus de modestia, prudencia, limitación de aspiraciones, aversión al riesgo: actitudes adaptativas a condiciones materiales reales, restringidas, no a la fantasía de ser empresario exitoso de la noche a la mañana.

De esta forma, lo que habitualmente se atribuye al “talento natural” o “mérito individual” suele ser en realidad, aunque invisibilizado, el resultado de privilegios acumulados desde el nacimiento.

De paso, su análisis desvirtúa completamente los mensajes triunfalistas como “la mentalidad de éxito” vendidos por la industria de la autoayuda, que resultan ilusorios. Ignoran que las disposiciones para el éxito están desigualmente distribuidas. No basta “querer”: el habitus, el capital acumulado, y las redes lo hacen posible.

Esto lleva a lo que Bourdieu llama “violencia simbólica”: una forma de dominación que no deja marcas visibles como la violencia física, pero que es extremadamente efectiva (también abordado por Byung-Chul Han). Esta violencia opera cuando las estructuras sociales y sus desigualdades se ocultan bajo la apariencia de “mérito” o su contrario “falta de esfuerzo”, que lleva a señalar a la voluntad individual como motivo del éxito o fracaso, haciendo caso omiso de las diferencias estructurales de las oportunidades al nacer. Quienes quedan excluidos por este mecanismo, pobres y clases trabajadoras, llegan a aceptar su situación y se culpan a sí mismos, legitimando el sistema que no les da otras oportunidades compensatorias.

De este resultado, que es un mecanismo de perpetuación de la desigualdad, se ocupó también el premio nobel de economía 2001, Joseph E. Stiglitz, quien lo expresó en la conocida frase “el 90 % de los que nacen pobres mueren pobres, por más esfuerzo que hagan; el 90 % de los que nacen ricos mueren ricos, independientemente de que hagan o no mérito para ello”, fundamentado en evidencia de desigualdad estructural persistente, que refuerza la necesidad de desmontar el mito de la meritocracia como fenómeno individual. Es falso, concluyó.

Los candidatos a la presidencia deberían explicar sus propuestas para hacer frente a esta desalentadora realidad, si de verdad quisieran ayudar a la mayoría de los colombianos que están en la trampa de la pobreza. Deberían impulsar políticas públicas que modifiquen condiciones estructurales, para que el origen no determine tan brutalmente el destino. Algunas propuestas plausibles podrían ser como éstas:

- Educación pública de alta calidad, con acceso real desde la infancia a espacios y experiencias culturales, con estimulación temprana al arte y a la cultura general, que compensen parcialmente la carencia de capital cultural.

- Ensanchamiento del alcance de programas de becas, tutorías, mentorías, acompañamiento a estudiantes de sectores populares, para nivelar desventajas de capital social y cultural.

- Políticas de inclusión social basadas en la creación de redes comunitarias, fortalecimiento de organizaciones sociales y comunitarias que generen capital social, oportunidades de participación, acceso a información y muchos contactos valiosos.

- Redistribución económica mediante impuestos progresivos, inversión en salud, vivienda, servicios, para aliviar las carencias materiales que limitan oportunidades reales.

- Reformas institucionales para reconocer y legitimar formas diversas de capital simbólico: valorar trayectorias no tradicionales, reconocer talento en contextos desfavorecidos, abrir espacios de poder, cultura y decisión a quienes históricamente han sido excluidos.

Así, entendiendo esto, hay que rechazar todas esas simplificaciones erradas de las razones de la pobreza de la mayoría de los colombianos. Y más bien, exigir políticas públicas verdaderamente positivas que ayuden a construir un país donde las oportunidades no dependan solo del capital heredado, y que se generen posibilidades reales de prosperidad para todos los colombianos.