La historia de los pueblos está marcada por gestas heroicas y conquistas culturales, pero también por episodios de horror que interpelan a la humanidad entera. La masacre de Nanjing, ocurrida en 1937 tras la invasión japonesa a China, y las masacres perpetradas por grupos paramilitares en Colombia durante las últimas décadas del siglo XX, parecen distantes en geografía y tiempo. Sin embargo, al ponerlas en relación, emergen resonancias profundas: la violencia como estrategia de dominación, la deshumanización de las víctimas, el uso del terror para controlar territorios y poblaciones, y la disputa permanente por la memoria y la justicia.

Más allá de los datos y las cifras, ambas realidades recuerdan que la violencia extrema no es una anomalía aislada, sino un mecanismo histórico de sometimiento. Y, al mismo tiempo, que las víctimas y sus memorias representan la resistencia ética frente a la barbarie.

La masacre como política de dominación

En diciembre de 1937, el ejército imperial japonés tomó la ciudad de Nanjing y desató un despliegue de violencia que aún hoy estremece la memoria mundial: alrededor de 300.000 personas fueron asesinadas, y entre 20.000 y 80.000 mujeres sufrieron violencia sexual sistemática. El terror buscaba aniquilar la resistencia china y enviar un mensaje de supremacía.

En Colombia, entre los años ochenta y dos mil, el paramilitarismo convirtió la masacre en un instrumento cotidiano: Mapiripán, El Salado, Chengue y tantas otras comunidades fueron escenario de asesinatos colectivos, desplazamientos forzados, tortura, desapariciones y violencia sexual. La lógica también fue estratégica: silenciar opositores, vaciar territorios, asegurar corredores del narcotráfico y sembrar miedo en las comunidades campesinas.

Aunque las escalas difieren, ambos escenarios revelan una verdad incómoda: la masacre no es un exceso irracional de violencia, sino un método calculado para quebrar pueblos enteros y reorganizar el poder.

Las víctimas como centro de la memoria

Tanto en Nanjing como en Colombia, las víctimas fueron civiles indefensos: hombres, mujeres, ancianos y niños que pagaron con sus vidas decisiones tomadas desde estructuras de poder militar, político y económico. El horror se ensañó especialmente contra los cuerpos de las mujeres, convertidos en botín de guerra y campo de humillación.

Pero las víctimas no son solo cifras ni cuerpos silenciados: son memorias vivas que siguen interpelando. En Nanjing, los sobrevivientes y sus descendientes mantienen viva la denuncia frente a quienes pretenden negar o relativizar la masacre. En Colombia, los testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se han convertido en faros éticos que muestran cómo el dolor puede transformarse en exigencia de justicia y dignidad.

Recordar a las víctimas no es un gesto del pasado: es un acto político del presente que impide normalizar la violencia.

Negacionismo y disputa por la verdad

Un punto común entre ambos casos es la lucha contra el negacionismo. En Japón, sectores conservadores han intentado minimizar la magnitud de Nanjing, generando tensiones diplomáticas y heridas abiertas en la memoria china. En Colombia, aún persisten discursos que buscan justificar las masacres paramilitares como “daños colaterales” del conflicto, invisibilizando la connivencia de sectores estatales y económicos con el terror.

La disputa por la verdad es, en sí misma, una segunda batalla. Allí donde los victimarios y sus cómplices buscan imponer el olvido, las víctimas y sus organizaciones reclaman memoria, verdad y reparación. De esta tensión depende la posibilidad de construir sociedades más justas o de repetir los ciclos de barbarie.

Conclusión: la memoria como resistencia

El diálogo entre Nanjing y Colombia enseña que la violencia extrema, aunque situada en tiempos y geografías diferentes, responde a una misma lógica de dominación. La masacre es la expresión más cruda del poder que no busca convencer ni negociar, sino someter y destruir.

Pero también deja una enseñanza luminosa: la memoria de las víctimas, su dignidad y su lucha por justicia constituyen un acto de resistencia frente al olvido. La historia de Nanjing y de Colombia recuerda que la humanidad tiene una deuda permanente con quienes padecieron la violencia, y que el compromiso con los derechos humanos no puede ser selectivo ni efímero.

Hablar de Nanjing desde Colombia, y de Colombia desde Nanjing, es un ejercicio de memoria transnacional que invita a reconocer que el dolor de las víctimas, en cualquier lugar del mundo, nos concierne a todos. Solo desde esa conciencia es posible transformar la memoria en acción, la indignación en justicia y el sufrimiento en construcción de paz.

PORTADA

El ministro de Defensa advierte los riesgos electorales por grupos violentos

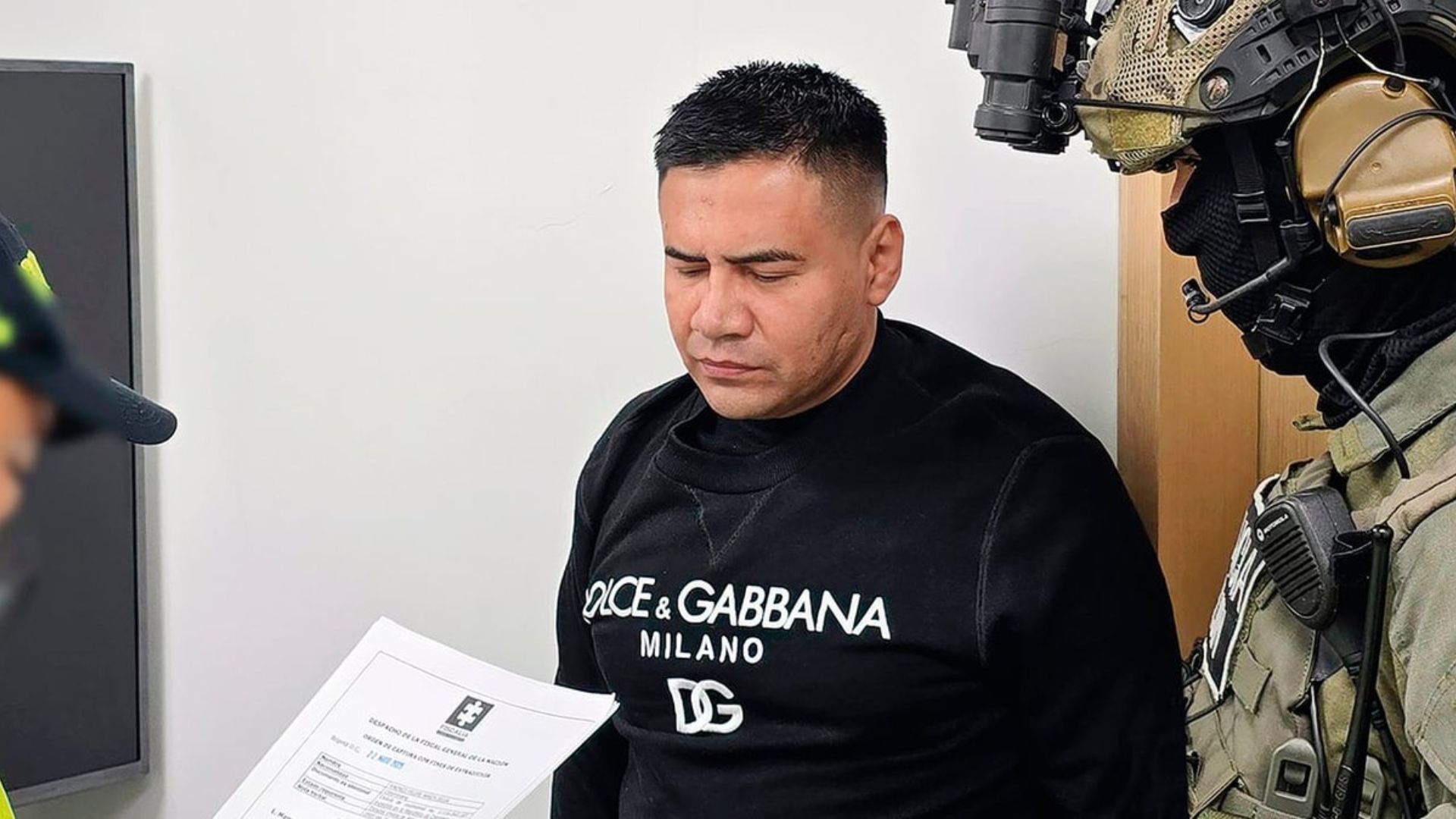

Los delitos por los que Pipe Tuluá deberá responder en los EE.UU.

Petro insta a Donald Trump a comprobar la lucha de Colombia contra el narcotráfico

Daniel Briceño, el cristiano que vigila fielmente el Secop