Semana difícil esta que acaba de pasar, especialmente el jueves negro marcado por la filtración de los audios del excanciller Álvaro Leyva y su intentona de complot. El presidente francés Macron reprende al presidente Petro por su trasnochada retórica de División Norte-Sur de la guerra fría entre países ricos y pobres. Prosiguió el soplo de una Crisis anunciada con Trump quien retira visas a altos funcionarios del gobierno. Por si fuera poco, se acepta la renuncia de la intocable canciller Laura Sarabia. Igualmente, de desconcertante, es la noticia que el presidente Petro estuvo en Manta y lo relacionan con la negociación de la entrega de Fito (el Narco equivalente a Pablo Escobar ecuatoriano). Y rematamos la semana con el viernes como último día de alegatos en el juicio contra Álvaro Uribe Vélez.

La narrativa del presidente siempre se ha concentrado en un paranoico golpe de estado, y ahora con Leyva resuena con más ínfulas. Su incapacidad para darle orden a las políticas que proclama lo llevan a mayores desesperaciones, aunque cómo hacer entender al presidente que históricamente desde su fundación, Colombia es presidencialista, lo que nos blinda en los contrapesos institucionales legislativo y judicial: ya conocemos la disputa legalista de Bolívar y Santander para no caer en una dictadura. Somos diametralmente diferentes de aquellos regímenes parlamentarios donde su arquitectura constitucional permite que se pueda caer el gobierno en cualquier momento, pero el mismo congreso lo restituye rápidamente.

Ahora bien, tumbar un presidente en la actual Colombia no es tan fácil como se especula, este país es muy institucionalista, o mejor dicho, históricamente ha estado bajo el influjo del “establecimiento” que son unos pocos actores que conforman un sistema difícil de romper. Ya hemos visto en la región que se puede caer un presidente en América Latina mediante golpes de opinión de la presión en las calles (Ecuador, Perú y Brasil). Por lo cual, la salida institucional debe ser a través del congreso mediante una investigación en la comisión de acusaciones de la cámara y si no cuenta con las mayorías a su favor, se va del cargo inminentemente. Proceso que no le conviene a nadie, porque el Congreso no tiene la facultad constitucional de poner un presidente (como se ha especulado) y debe asumir el vicepresidente debido a los contrapesos establecidos en la constitución para un régimen presidencialista.

El otro factor que puede ejecutar un golpe de estado son las Fuerzas Armadas, pero estas han demostrado ser institucionales y obedientes, si bien no son afines ideológicamente al presidente, sí respetan el establecimiento. Pareciera que los militares no tienen interés en derrocarlo cuando le han aceptado todas las órdenes y continúan en subordinación. Entre tanto los grupos delincuenciales y los narcotraficantes tampoco tendrían interés de derrocarlo porque son los que más han recibido favores como suspensión de extradiciones, voceros de paz, cese al fuego unilateral, negociaciones… es decir que a nadie le sirve que el presidente se caiga. Otra cosa es que el mismo mandatario se ha encargado de perder favorabilidad en la opinión pública con salidas en falso como el “decretazo”, el cual rompió las formas institucionales y pasó por encima de la constitución y la Ley, lo cual es sumamente reprobado por los colombianos.

Se cae un gobierno cuando es impopular y desfavorable entre los ciudadanos, cuando pierde las mayorías del congreso o cuando los escándalos de corrupción son imposibles de sobrellevar. Cuando se está frente a una crisis de confianza (como los escándalos de corrupción de la familia presidencial donde el hijo declaró que recibió recursos de campaña provenientes de clanes mafiosos, o el polígrafo ilegal de Sarabia buscando dineros non-santos enrarecido con un supuesto suicidio de un coronel), las cosas turbias del exdirector de la Dian alias “orejas” y Papá Pitufo, sumado a los inestables cambios ministeriales (62 ministros destituidos en 3 años) que no le dan tranquilidad al pueblo, sin profundizar las salidas heréticas del ministro de justicia Eduardo Montealegre llamando una Constituyente Popular sin tener en cuenta el congreso ni la Corte Constitucional, la incomprensible Paz Total con narcoterroristas sin rumbo, y la cereza del postre, es la deriva en seguridad nacional que llevó a un intento de magnicidio de un candidato de oposición uribista consentido por el establecimiento.

Estos factores llevarían a cualquier sociedad latinoamericana a movilizarse en contra de un presidente en ejercicio para revocarlo. Afortunadamente este no es nuestro caso y seguimos siendo institucionales sin importar las narrativas conspirativas de lado y lado de la política, como aquella que se repite incesablemente frente a un golpe de estado, un incesante “no me dejan gobernar”, y ahora hace carrera que no hay garantías para las próximas elecciones. Todo esto mina la confianza y la credibilidad publica y, por el contrario, los ciudadanos responden arropando la institucionalidad para fortalecerla.

Nos deberíamos preguntar si ¿el presidente piensa pasar a la historia como un reformista o como una víctima? Lo primero (reformista) debe hacerlo en al marco institucional de una asamblea nacional constituyente. Lo segundo (víctima) lo haría en la narrativa de un golpe de estado o una pérdida de elecciones por inexistencia de garantía (por ello se teje la tesis del contrato de Thomas Greg & Sons, de pasaportes y día electoral), pero sería bueno recordarle al gobierno que las elecciones pasadas las ganó con las mismas reglas de juego que hoy ataca, aunque en la campaña política todas estas argucias son de uso normal de lado y lado.

La siguiente pregunta sería, ¿Qué le sucederá a Colombia sí el expresidente Uribe es condenado? Podría convertirse en un mártir para el uribismo, que acusaría a Petro de persecución político-judicial. Lanzarían una campaña contra la justicia, impulsando una reforma que facilitaría un soslayado pacto entre petrismo y uribismo para garantizar impunidad mutua. El relato uribista cambiaría su enfoque: de Santos a Petro como su nuevo enemigo. Esto radicalizaría el escenario electoral de 2026, eliminando el centro y dejando solo dos extremos liderados por caudillos que impondrían sus candidatos a dedo. En conclusión, la polarización se agudizaría, reduciendo la contienda a una batalla de odio entre dos bandos, con un alto costo para el país, pero de propuestas: nada de nada.

Luis Fernando Ulloa

PORTADA

Juan Fernando Cristo irá a la consulta de la centroizquierda

Así reaccionó la política a la suspensión de la emergencia económica

El ministro de Defensa advierte los riesgos electorales por grupos violentos

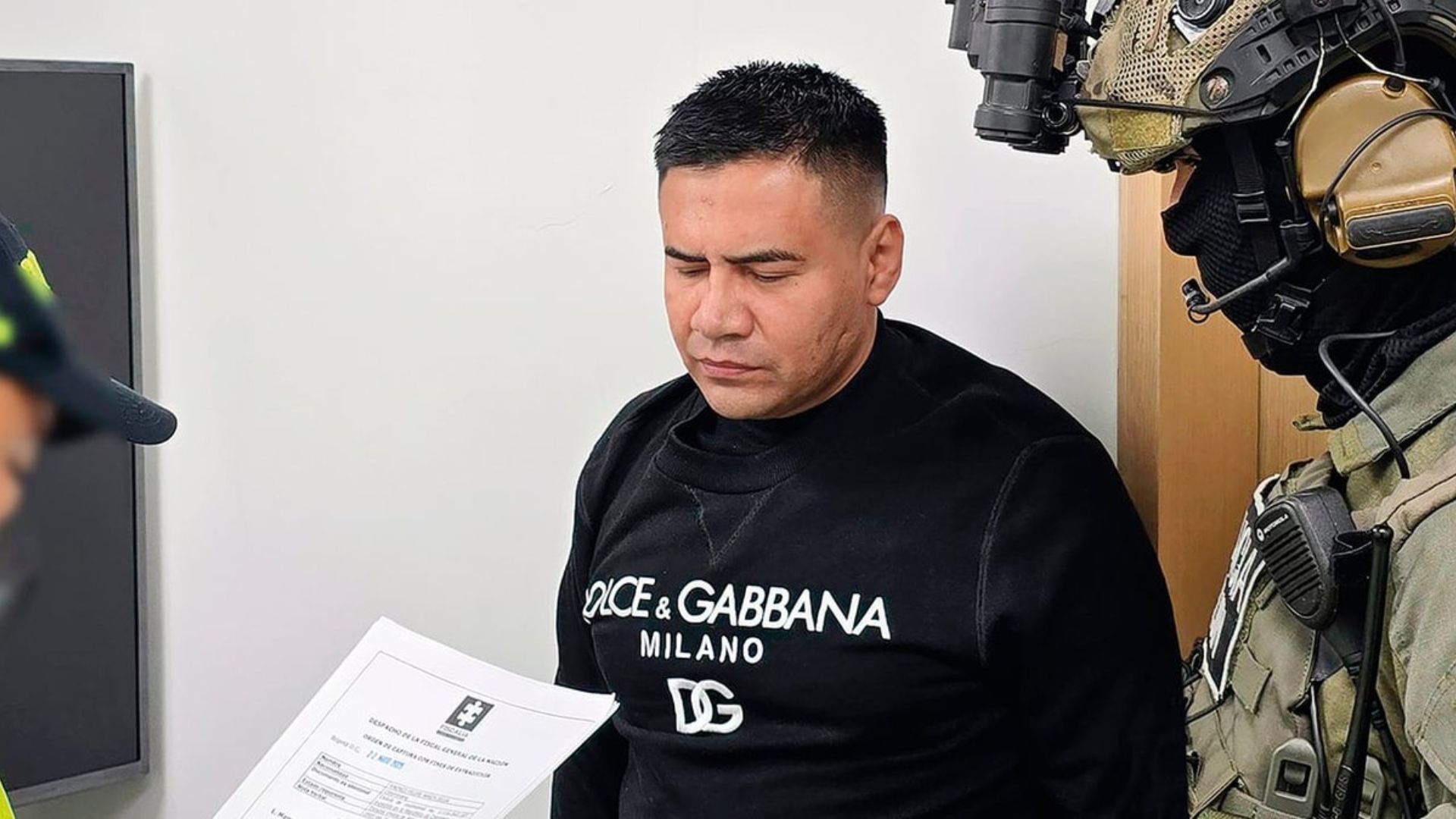

Los delitos por los que Pipe Tuluá deberá responder en los EE.UU.